随着金融行业数字化转型的加速,大数据已成为金融机构提升竞争力的核心要素。海量数据的涌入也给金融机构带来了数据质量参差不齐、管理混乱等挑战。实施有效的数据治理与处理方案,成为金融行业释放数据价值的关键。

一、建立完善的数据治理框架

金融数据治理的核心在于构建统一的管理体系。应设立专门的数据治理委员会,明确数据所有权和责任分工。制定全面的数据治理政策,包括数据分类标准、数据质量标准、数据安全规范等。例如,根据《银行业金融机构数据治理指引》,金融机构需建立覆盖数据全生命周期的管理机制。

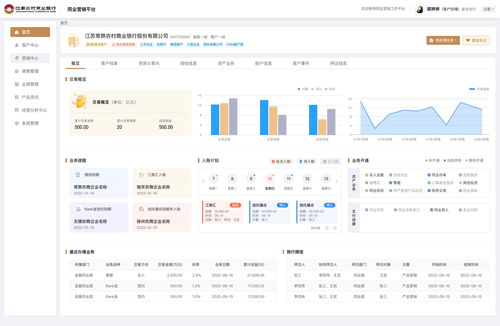

二、构建数据质量管理体系

数据质量是金融大数据应用的基础。金融机构应建立数据质量评估指标,包括完整性、准确性、一致性、时效性等维度。通过数据清洗、去重、校验等技术手段,提升原始数据质量。同时,建立数据质量监控机制,对关键业务数据实行实时监测与预警。

三、强化数据安全与合规管理

金融数据涉及大量敏感信息,安全与合规至关重要。金融机构需遵循《网络安全法》《个人信息保护法》等法规,建立数据分级分类保护制度。采用加密技术、访问控制、审计追踪等手段,确保数据在采集、存储、传输过程中的安全性。

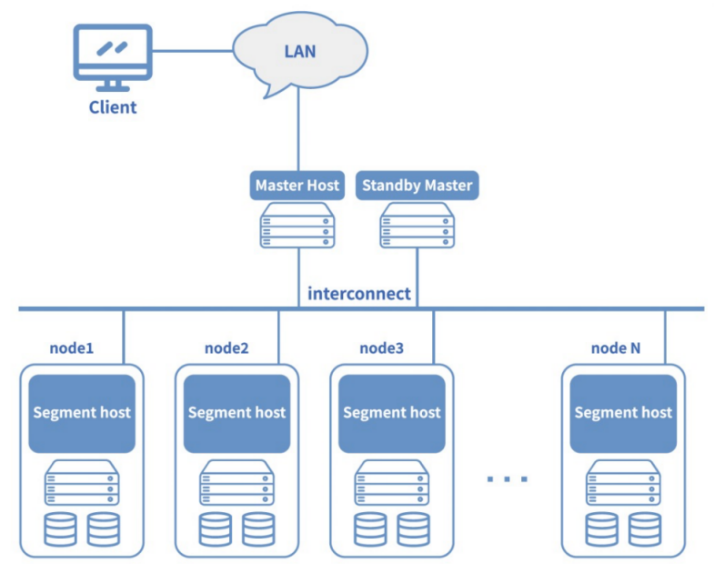

四、优化数据处理技术架构

现代金融数据处理需要支持实时与批量处理的混合架构。建议采用Lambda架构或Kappa架构,结合流处理与批处理技术。同时,构建数据湖与数据仓库并存的数据存储体系,既保留原始数据的完整性,又支持高效的分析查询。

五、实施数据生命周期管理

从数据采集到销毁的全生命周期管理不可或缺。金融机构应制定明确的数据保留策略,根据业务需求和法规要求确定不同数据的存储期限。建立自动化数据归档与清理机制,在控制存储成本的同时确保合规性。

六、培养数据文化与专业团队

成功的数据治理离不开组织文化的支持。金融机构应加强数据素养培训,提升全员数据意识。同时,组建跨部门的数据治理团队,涵盖业务、技术、风控等专业人才,确保数据治理工作的有效推进。

在数字化转型的浪潮中,金融行业的数据治理与处理已从辅助支撑转变为核心竞争力。通过系统化的实施路径,金融机构能够将数据转化为真正的战略资产,在激烈的市场竞争中占据先机。未来,随着人工智能、区块链等新技术的发展,金融数据治理将持续演进,为行业创新提供更强大的支撑。